2025.11.01

2025.11.01

皆さんこんにちは!

いきいき放送局へようこそ!

本日は、健康スポーツ学科の山本先生が行っている研究についてご紹介させていただきます!

山本先生はスポーツ社会学・マネジメントを専門とされていて、プロスポーツの経営についての研究を行っています!

国内外に限らず,プロスポーツクラブでは,収入を増やし,支出を減らし,利益を獲得するといった

「ビジネス化戦略」を展開しながらも,同時に地域社会の一員として,地域が抱える様々な課題の解決を図るといった「ローカル化戦略」を遂行していくことが重要視されてきました.

しかし,「地域密着型のプロスポーツ経営」という点に関して先導的な役割を果たしてきたサッカーJリーグであっても,ビジネス化とローカル化を高い水準で両立させているクラブ(Jクラブ)はほんの一握りであり,今もなお,その多くは自らの経営のあり方をめぐって試行錯誤を続けている状況にあると考えられます.

Jクラブの経営において,「ビジネスとしての成功(収益の向上)」と「地域から愛されるクラブづくり」の両方を同時に実現していくためには,どのような点に気をつけていく必要があるのでしょうか.

今回の研究では,ビジネス化戦略とローカル化戦略の実践状況という観点から,それぞれのJクラブの類型化(タイプ分け)を行い,各Jクラブの経営課題を俯瞰的に明らかにするために必要となる知見を獲得することに挑戦しました.

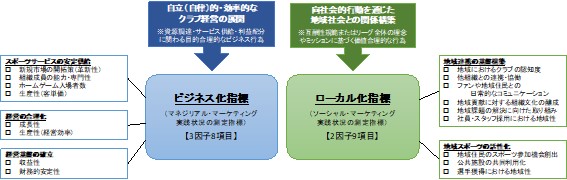

はじめに,2019シーズンにJリーグに所属していた全55クラブのうち,35のJクラブからの協力を得たうえで,それぞれのJクラブが,自組織のビジネス化戦略とローカル化戦略の実践状況をどのように評価(認知)しているのかを測定するための「ビジネス化指標」と「ローカル化指標」を開発しました(図1).

図1. ビジネス化指標とローカル化指標の具体的項目

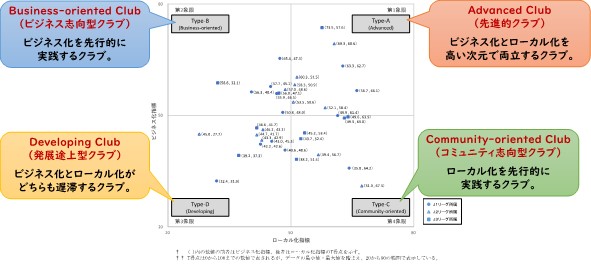

続いて,ここで抽出されたビジネス化指標(3因子8項目)とローカル化指標(2因子9項目)を用いて,Jクラブの類型化に関する検討を行いました.その結果,J1・J2・J3リーグのすべてのディビジョンで,それぞれのJクラブが,

「先進型クラブ(Type-A: Advanced Club)」

「ビジネス志向型クラブ(Type-B: Business-oriented Club)」

「コミュニティ志向型クラブ(Type-C: Community-oriented Club)」

「発展途上型クラブ(Type-D: Developing Club)」

という4つのタイプのいずれかに分類できることが明らかとなりました.

また,こうした一連の分析結果を踏まえ,先述した4タイプ(2軸マトリックス)に基づくJクラブ経営の分析視座を,各タイプの頭文字から「ABCDモデル」と命名することにしました(図2).

図2. ABCDモデルに基づくJクラブの分布図

このとき,特に「ビジネス志向型クラブ(Type-B)」と「コミュニティ志向型クラブ(Type-C)」に分類されたJクラブにおいては,ビジネス化戦略またはローカル化戦略のいずれか一方が先行することで,もう一方の戦略に悪影響が及んでしまうといった状況が生じている可能性があるものと推察されます.

今回の研究が果たした貢献は,ビジネス化戦略またはローカル化戦略のいずれかをうまく推進していくための「組織の能力」が確立されていくことによって,逆にJクラブの経営が柔軟性を失ってしまうといった「マーケティング・ジレンマ」の発生可能性を実証的に示した点にあります.

---------------

山本悦史・中西純司(2022)Jクラブ経営におけるビジネス化戦略とローカル化戦略の諸相 : ABCDモデルを用いたマーケティング・ジレンマの発生可能性の推察,スポーツ産業学研究32(1);97-116

論文ページ

https://www.jstage.jst.go.jp/article/sposun/32/1/32_1_97/_article/-char/ja

Sports navi(論文レイサマリー)

https://sports.yahoo.co.jp/official/detail/202202150014-spnaviow

山本先生、ありがとうございました!

今回はJリーグを対象とした研究で、クラブ経営におけるビジネス化とローカル化の関係を説明されています!

Jリーグ以外にも国内には様々なプロスポーツ団体があり、

地域と結びついたチーム作りを進めている一方で、

それに伴いビジネス化の面にマイナスが発生する場合もあるんですね!

とても面白いです!

大学で体育・スポーツについて学ぶ皆さん、また、在学生でスポーツに関する経営に興味がある皆さんは、

新潟医療福祉大学 健康スポーツ学科で学んでみませんか?